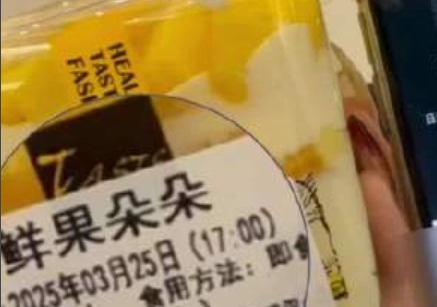

近日,某知名连锁蛋糕店被曝出售"早产"蛋糕——包装标注的生产日期竟比实际制作日期提前一天。事件发酵后,涉事门店店长回应称问题产品已全部下架销毁。然而,这场看似快速的危机公关背后,暴露的却是食品行业长期存在的"日期游戏"乱象。

一、"早产"食品:行业潜规则的冰山一角

涉事蛋糕店并非个例。2023年某奶茶品牌因"原料日期造假"被罚50万元,更早前某速食品牌"穿越"保质期的新闻也曾引发热议。这些案例揭示了一个荒诞现象:部分商家为延长货架期,将生产日期"预支"成为行业秘而不宣的潜规则。食品工程专家指出,这种行为不仅欺诈消费者,更可能导致微生物超标等安全隐患。

二、销毁能否销毁信任危机?

尽管店方强调"已销毁全部问题产品",但消费者质疑声不断:"如何保证其他产品没改日期?""销毁记录敢公开吗?"法律界人士表示,仅下架涉事批次远远不够,涉事企业需提供完整的生产溯源记录,监管部门更应彻查是否存在系统性造假。根据《食品安全法》,伪造生产日期最高可处货值金额10倍罚款,甚至吊销许可证。

三、重建信任需要透明化改革

要根治"早产食品"顽疾,需多管齐下:

技术赋能:推广区块链溯源系统,实现生产、流通日期全链条不可篡改;

监管升级:对易腐食品实行"飞行检查+神秘顾客"双重抽查机制;

惩罚性赔偿:借鉴欧美"最低500美元赔偿"制度,提高企业违法成本。

食品安全从来不是选择题。当消费者撕开包装时,看到的不仅是一个日期,更是一份对生命的承诺。企业若连时间诚信都敢造假,又如何担得起"舌尖上的安全"?这场"早产蛋糕"风波,理应成为行业自省的契机——毕竟,信任的保质期,从来无法人为延长。

还没有评论,来说两句吧...